Il y a un paradoxe aussi bien qu’une évidence à considérer le cinéma dit expérimental comme un art technocritique. Critique, certes, cela va de soi, puisque la forme expérimentale s’est toujours voulue exploratoire, contradictoire, dialectique. Mais comment même ce cinéma-là pourrait-il contester les fondements de sa pratique – l’art le plus technique qui fut, au moins pendant une grande partie du XXème siècle – le cinéma ?

Très vite, la chose est entendue et la contradiction levée (au moins temporairement) : une part importante, sinon majoritaire, du cinéma expérimental s’est placée dans les pas du mouvement anti-industriel. En vantant les pratiques et les sociabilités de l’artisanat ou les mérites du « bricolage » (même lorsque leur pratique nécessite une haute compétence technique), les cinéastes expérimentaux à Londres, Paris, New York, Montréal ou Rotterdam se réunissent en coopératives ou en ateliers1. Contre la maîtrise complète du processus du production promis par les nouvelles techniques de standardisation du travail, ils et elles promeuvent une pratique volontairement obsolète, manuelle et irrégulière, éphémère et irréplicable. Ce faisant, ces cinéastes mobilisent une conception critique de la technique proche de celle déployée dès la fin du XIXème siècle par le mouvement romantique – préférentiellement celui de tendance socialiste révolutionnaire incarné par William Morris, l’un des chefs de file du mouvement « Arts and Crafts ».

Inspiré par le mouvement luddite et ses actions spontanées de bris de machines, le courant technocritique naissant à cette époque n’était alors pas nécessairement contempteur de la technique elle-même. Il s’appliquait davantage à la contestation d’un rapport social de production spécifique (capitaliste), qui résultait du choix de préférer l’accroissement de la productivité (qui profite aux propriétaires des machines, dont la classe est alors en pleine expansion) à l’accroissement du partage de la richesse produite entre travailleurs et travailleuses. Le mouvement dont Morris fut l’un des porte-voix dans ses nombreux essais comme « L’âge de l’ersatz » défendit alors en réponse une éthique du travail « anti-productiviste »2 . Régulée par les besoins de la communauté, cette réorganisation du « labeur inutile » (useless toil) au profit du « travail utile » (useful work) contestait les logiques industrielles dominantes, fondées sur l’expropriation des terres, de l’expérience humaine et du temps, l’aliénation de la vie sensible au rendement des marchandises, la destruction de l’environnement par l’industrie…

Dans une telle optique – et avec un brin de provocation –, peut-être faudrait-il alors considérer des avant-gardistes comme Dziga Vertov et les Kinoks, cinéastes productivistes et amoureux de la machine s’il en est, comme des cinéastes technocritiques, puisqu’eux aussi contempteurs de la version aliénée de la technique produite sous le capitalisme. Leur critique est cependant profondément marquée par une vision progressiste de l’industrie. Un historien et théoricien de l’art comme le Soviétique Boris Arvatov, membre du Proletkoult et du LEF, pouvait ainsi accuser, dans Art et production en 1926, la tendance rétrograde associant art et artisanat, notamment dans les textes de Morris. Celle-ci résulterait d’une conception bourgeoise de l’art fondée sur le style individuel, le génie, la propriété privée et la proximité supposée avec une Nature mythifiée. Dans ses mots, « l’idéologie artistique de la société bourgeoise est devenue la justification de [toute] pratique artistique, érigeant les formes temporaires de cette dernière en propriété permanentes et ‘éternelles’ de tout art »3. Conception erronée dont la calcification risque de couper durablement l’art et les masses – à moins d’une profonde révolution industrielle de l’art, devenu synonyme d’ingénierie et supposant l’ « électrification » de la création, afin de remettre la technique entre les mains du prolétariat.

On le voit, le mouvement technocritique cinématographique se trouve scindé dès le début du XXème siècle par une césure qui dépasse largement la pratique du film expérimental, mais qui le marque profondément. On pourrait la résumer en ces termes : la critique de la technique est-elle une critique d’un objet socio-technique, dont il s’agit de contester le fonctionnement actuel pour l’ouvrir à des usages utopiques ? Ou bien est-ce davantage une critique de la vie technicisée à outrance, consubstantielle du projet anthropologique de la modernité ? Le premier courant défend un « productivisme » artistique, au sens d’Arvatov, pour qui la machine n’est pas le fétiche du capitalisme, mais seulement un instrument à reconquérir ; le second s’avère résolument « antiprogressiste », reposant sur les puissances révolutionnaires de la négativité, de l’abolition et du sabotage.

De fait, l’appellation technocritique est désormais plutôt réservée, au sein des mouvements de gauche (on laissera ici de côté la structuration idéologique de la technocritique de droite et d’extrême-droite, qui répond à d’autres logiques)4, à la seconde tendance. L’ « enthousiasme » industrialiste des Soviétiques est en effet souvent accusé d’un indécrottable léninisme, trop acquis au catéchisme moderniste et progressiste du marxisme orthodoxe. Pour les artistes et cinéastes de tendance hétérodoxe ou libertaire de l’après Mai 68, le terme définit les tenants d’un anti-industrialisme radical, à l’image de Tout un programme (1979) des membres du groupe Cinéthique Michel Bohin et Alain Léger, film consacré à la critique méthodique du programme nucléaire français. Cet élan, sensible sur le même thème dans les films du collectif fondé à Bure en 2013 Les Scotcheuses, conteste les catégories d’action révolutionnaire stratégique et de temps linéaire progressif au profit d’utopies intempestives, d’interruption du temps social et de contre-histoires d’émancipation.

Le cinéma expérimental ou avant-gardiste s’est historiquement trouvé en première ligne de la critique de l’aliénation et de la marchandisation de l’expérience sensible qui résultent de l’industrialisation du travail et de la culture. Cette lutte, déjà sensible dans le cinéma des surréalistes, l’est encore davantage dans celui des continuateurs lettristes et situationnistes5. Ceux-ci vantent les vertus poétiques du médium cinéma, érigées en possibilités d’une résistance à l’impérialisme technofasciste en gestation, dans lequel pouvoir et technique deviennent deux faces d’une même pièce.

Les « Notes éditoriales » du premier numéro de l’Internationale situationniste éclairent le processus d’intégration de la technocritique au cœur des mouvements d’avant-garde au cours des années 1960. Le texte, datant de juin 1958, témoigne du rapport encore clivé que le mouvement entretient vis-à-vis de la technique cinématographique. On y lit par exemple, dans un paragraphe équivoque intitulé « Avec et contre le cinéma », qu’il « faut tirer parti des aspects progressifs du cinéma industriel » car « on peut retirer la perle cachée dans le fumier du fonctionnalisme absolu.6 » Ce sera la grande époque du détournement et de la subversion filmique.

Toutefois, à mesure que la technique change de forme et quitte l’usine pour se retrouver dans la méthode même de gestion du pouvoir, la technocritique elle-même doit changer de méthode. De fait, le compagnonnage d’autres penseurs comme Jacques Ellul et la dénonciation du « système cybernétique » et du développement d’une bureaucratie « informationniste » dans les numéros suivants de la revue actent un tournant. Dans les textes de Guy Debord ou de Raoul Vaneigem, on lira désormais que « la transposition dans la technique tue la puissance artistique7 » ; pour Mustapha Khayati, dans le dixième numéro de mars 1966, « là où la bureaucratie s’empare de la direction de tous les aspects de la vie sociale, elle s’attaque au langage et réduit sa poésie à la vulgaire prose de l’information8. »

Le clivage historique observé précédemment est ainsi à nouveau d’actualité. Il sera encore de mise à l’apparition des techniques vidéo puis numériques, quelques années plus tard, dans les années 1980-1990, durant laquelle la scène expérimentale se divise. Certains cinéastes choisissent une autonomie fondée sur la maîtrise des techniques argentiques, et mettent sur pieds des laboratoires indépendants9. D’autres défendent la possibilité de déjouer la mainmise numérique, et défendent une politique du « signal », cet élan créateur des artistes qui préexiste au moule industriel qui le module à son profit10.

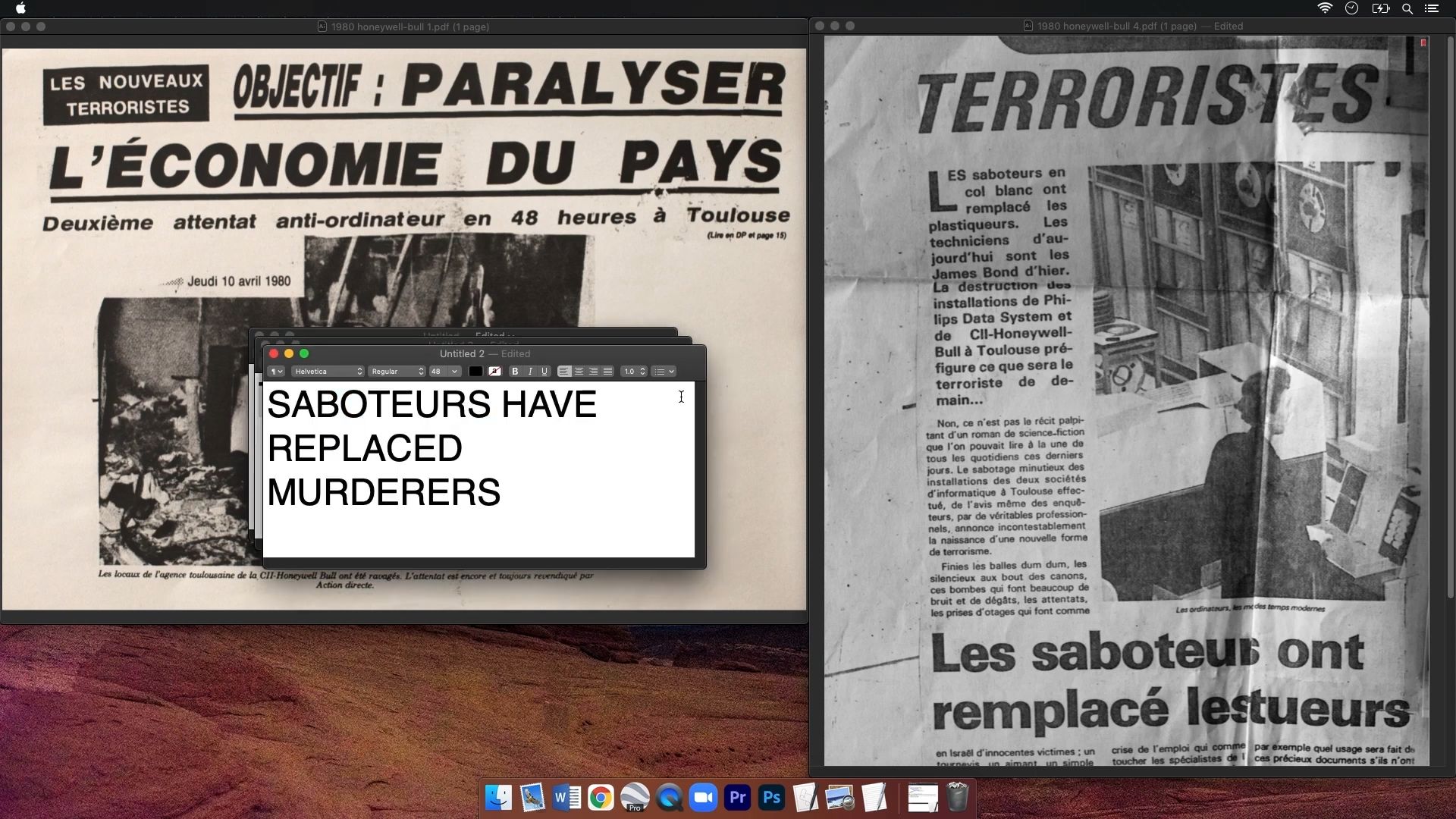

À l’opposé de cet espoir d’une sauvegarde subversive de la créativité au sein d’un écosystème numérique en passe de devenir ubiquitaire, l’Internationale Destructionniste formée par Andrew Culp et Thomas Dekeyser met en avant un abolitionnisme radical. Leur premier film au titre inéquivoque, Machines in Flame (2022), est consacré aux actions de l’éphémère groupe néo-luddiste toulousain CLODO (Comité Liquidant Ou Détournant les Ordinateurs) en 1980. Le cinéma antidocumentaire, antididactique et anti-avantgardiste que les auteurs défendent dans leur « Manifeste du film destructionniste » s’oppose résolument aux espoirs « réformistes » des films à vocation critique – et même à toute préfiguration utopique, jugée compensatoire. Il ne se satisfait que d’une destruction méthodique des instruments de la domination technique. Leur second film Breached: A Chronicle of Cargo Theft (2024), sur les vols des trains transportant des colis Amazon ayant eu lieu aux États-Unis en 2021, témoigne toutefois du piège paradoxal de la technocritique cinématographique : documenter par un film les luttes contre le système logistique, n’est-ce pas encore médier techniquement la mémoire et la pratique des luttes technocritiques ?

Plus récemment encore, le dilemme technocritique s’invite à nouveau dans la discussion stratégique des artistes de l’image en mouvement, alors que les puissances industrielles imposent au public le plus large l’usage des médias algorithmiques qu’elles ont nommée intelligence artificielle. Faut-il accepter une banalisation de son usage, y compris par les artistes, et œuvrer à son détournement, comme il en a été l’usage lors des précédentes « révolutions » vidéo et numériques ? Ou bien faut-il considérer que l’étape franchie par cette technologie, sans commune mesure avec les précédentes sur les plans écologique, socio-politique et épistémique, rend impossible la stratégie subversive ?

Dans le récent livre Images pyromanes (2025), les cinéastes et universitaires Gwenola Wagon et Pierre Cassou-Noguès avaient proposé de nommer anarchéologie la possibilité de figurer des anachronismes libérateurs, voire des réalités parallèles grâce à la génération algorithmique d’images. Faut-il y voir, comme l’a récemment proposé l’artiste Seumboy Vrainom :€ dans le premier numéro de l’émission PhantasIA sur Arte, le moyen de participer à une réécriture du corpus dominant, en proposant une visualisation – forcément spéculative – des oubliés de l’histoire coloniale ? Ou bien faut-il au contraire, plus que jamais, comme lui a répondu la militante afroféministe Fania Noël, refuser de couler les pratiques artistiques dans un système techno-écofasciste irréformable, et maintenir une position abolitionniste radicale ?

Si le courant technocritique s’est historiquement structuré sur cette alternative concernant l’essence de la technique, il ne s’est (heureusement) pas cantonné à sa logique binaire et parfois aporétique. Il faut aussi rappeler que de nombreux mouvements de luttes et pratiques militantes ont renouvelé les raisons de questionner les systèmes techniques et l’imposition capitaliste, impérialiste et patriarcal de leur usage à l’ensemble de la société.

La critique de la surveillance de masse, qui s’est imposée comme l’un des usages les plus visibles de l’envahissement de l’espace public par des dispositifs « technopoliciers », est une de ces nouvelles préoccupations, manifeste par exemple dans le cinéma de Stefan Kruse depuis A Migrating Image (2018) jusqu’à A Reconnaissance (2025). Une autre voie est également ouverte par la critique des techniques employées pour contrôler, conformer et punir les identités minoritaires. Le cinéma (éco)féministe est parmi les premiers à avoir protesté cinématographiquement contre la mainmise médicale sur les corps qui ne se conforment pas à la norme masculine cisgenre. Dans Le Passage du col (2022) de Marie Bottois, l’autonomie affirmée sur le système de production du film est symétrique de l’autonomie reprise sur son propre corps.

Il faut enfin noter une acception de la technocritique qui a récemment pris de l’ampleur, celle qui s’est cristallisé autour de la notion d’extractivisme afin d’aborder conjointement la critique décoloniale et l’opposition au productivisme11. Issu de l’analyse de l’intense processus d’expropriation des terres et des ressources agricoles des mains des autochtones en Amérique latine, le terme a progressivement gagné en importance pour qualifier un stade particulier de l’économie prédatrice du capitalisme. Celui-ci fait un usage particulièrement débridé des nouvelles techniques mécanisées de dévastation des écosystèmes et d’exploitation du travail afin d’accaparer, dans les pays du Sud global, les ressources minérales les plus nécessaires aux industries de la « révolution numérique ». Issu d’un travail ethnographique consacré à la mine d’étain de l’île de Bangka12, Kasiterit (2019) de l’Indonésien Riar Rizaldi est exemplaire d’une technocritique cinématographique incarnée par le film lui-même. Un paradoxe aussi bien qu’une évidence.

- Barnabé Sauvage

Éric Thouvenel (dir.), Bricolage et ingénierie dans le cinéma expérimental, Montréal, CinéMédias, 2023.

William Morris, L’Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 1996.

Boris Arvatov, Art et production, Marseille, Sans soleil, 2022, p. 110.

Antoine Dubiau, Écofascismes, Caen, Grevis, 2022.

Brenez Nicole, « Nous sommes d’accord avec tout ce qui a lutté et lutte encore depuis le début du monde » : introduction au cinéma lettriste, Paris, Light Cone, 2020.

« Notes éditoriales », Internationale situationniste, n°1, juin 1958, p. 9-10.

Archives & documents situationnistes, Paris, Denoël, 2001, p. 19.

Mustapha Khayati, « Les mots captifs (préface à un dictionnaire situationniste) », Internationale situationniste, n°10, mars 1966, p. 53.

L’Abominable, Digital(e) – l’argentique à l’heure du numérique, Marseille, Éditions commune, 2015.

Bidhan Jacobs, Esthétique du signal : hacker le filmique, Milan, Mimésis, 2022.

Anna Bednik, Extractivisme, Lorient, Le Passager clandestin, 2016.

Riar Rizaldi, « De la spéculation sur la valeur de l’étain (version française) », Images secondes, n°4, 2024 (en ligne).