En 1973, Ivan Illich a publié La Convivialité (Tools for Conviviality en anglais). Dedans, il développait une critique radicale de l’industrialisation des services et des institutions, qu’il appelle « contre-productives » lorsqu’elles dépassent un seuil d’échelle : à force de grossir, elles finissent par faire l’inverse de ce qu’elles promettaient, et ne servent plus l’émancipation mais l’aliénation. Texte technocritique, qu’on peut placer dans le sillage d’autres qui lui ont précédé, comme Gilbert Simondon dès les années 1950, qui soulignait que la culture moderne avait ignoré la réalité des objets techniques. Mais aussi qui anticipe sur d’autres, plus récents, comme Bernard Stiegler, qui, dans des textes comme La technique et le temps, parle de la nécessité de retrouver une appropriation individuelle et collective des outils techniques, face à leur prolétarisation industrielle.

Face à cette industrialisation et à la standardisation massive des technologies, qui mènent à cette prolétarisation et à l’aliénation tant décriées par ces penseurs technocritiques et d’autres, Illich propose qu’il faut, au contraire, chercher à construire ce qu’il appelle une société conviviale. Pour lui, la convivialité désigne l’inverse de la productivité industrielle. Est conviviale une société où l’outil est « au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes », une société qui garantit à chacun·e l’accès le plus large et le plus libre aux outils de la communauté. Cela désigne donc la facilitation de relations autonomes et créatives entre les personnes, et les relations des personnes avec leur environnement : « La convivialité est la liberté individuelle réalisée dans l’interdépendance personnelle », écrit-il.

Et construire cette société conviviale, ça passe surtout par la mise à disposition généralisée de ce qu’il appelle les outils conviviaux.

Il faut comprendre ici le terme outil dans le sens le plus large possible : tout autant le marteau que l’ordinateur ou le téléphone portable, mais aussi la voiture ou le transport public, et même les institutions comme l’hôpital ou l’école sont des outils dans la pensée d’Illich. Or, un outil « non convivial », justement, ce serait tout outil qui imposerait sa logique propre, rendant l’usager passif, et transformant les savoirs en monopoles professionnels. Ce sont des outils qui entraînent une dépendance structurelle, c’est-à-dire qu’il devient impossible de les utiliser ou de les réparer sans l’aide d’un réseau de spécialistes. Ce qui veut dire, bien sûr, que ça facilite une concentration du pouvoir dans les mains d’institutions, de gouvernements ou de grandes entreprises. Puis aussi des effets de verrouillage, où on est obligé de suivre une seule manière de faire, il devient de plus en plus difficile d’improviser des usages différents ou individualisés de l’outil.

L’outil convivial, par contre, c’est tout l’inverse. Un outil convivial, pour Illich, c’est tout outil qui

- peut être utilisé librement et facilement par chacun ;

- permet l’autonomie sans requérir une expertise spécialisée ;

- s’insère dans une logique de coopération et de réciprocité, non de dépendance ;

- favorise l’apprentissage mutuel et le lien entre individu et environnement.

Deux pensées de la société outillée et technologique se confrontent alors : d’un côté, une qui conduirait à la spécialisation des fonctions, à l’institutionnalisation des valeurs et à la centralisation du pouvoir, et qui transforme les personnes, selon Illich, en « accessoires de bureaucraties ou de machines ». De l’autre, on tente d’élargir l’éventail des compétences, du contrôle et de l’initiative de chaque personne face aux outils et institutions qui composent la société.

Or, les cinémas expérimentaux, ne seraient-ils pas compréhensibles dans le cadre de la recherche pour des outils conviviaux ?

Convivialité de la création, de la diffusion

On pourrait trouver étrange de parler de convivialité à propos du cinéma expérimental, puisqu’on l’a souvent défini comme le lieu d’une expression avant tout « personnelle » de l’artiste. « We believe that cinema is indivisibly a personal expression » : c’est même le premier principe énoncé dans le First Statement of the New American Cinema Group, manifeste rédigé par Jonas Mekas en 1961, qui sera l’acte fondateur de la New York Filmmakers’ Cooperative. À première vue, pas très convivial comme proposition : le cinéma serait donc un art individuel, à chacun·e de se démerder seul·e pour exprimer son intériorité avec ses propres moyens.

Pourtant, on voit bien que ce principe se trouve dans un appel à former une coopérative, à mutualiser les ressources pour donner une meilleure visibilité aux films. La convivialité s’affirme donc d’emblée sur le plan de la diffusion. Et, n’en déplaise à Dominique Noguez, ce n’est pas seulement un repli contraint par l’exclusion des circuits dominants. Noguez a raison dans son Eloge du cinéma expérimental de déplorer l’absence d’une société « idéale » où un film de Ken Jacobs serait projeté aux côtés du dernier Marvel. Mais la marginalité des cinémas expérimentaux a toujours été aussi un choix assumé – un geste technocritique, si l’on veut. Refuser les réseaux industriels de production et de distribution, c’est aussi et surtout refuser les logiques qui les structurent : productivisme, gigantisme technique et dépendance à des dispositifs maniés par des « experts » en tous genres, exactement tout contre quoi Illich se dressait. Mieux vaut le bricolage et l’invention d’autres formes de circulation que la soumission à l’appareil industriel.

Noguez poursuit son texte avec un argument qui pourrait presque sembler illichien : face à ceux qui traiteraient ces cinémas d’élitistes, il répond qu’il est au contraire profondément démocratique, puisqu’il montre que le cinéma peut être fait par toustes. « La démocratie, c’est l’égalité des chances, non des destins ni des goûts », écrivait-il. Dommage qu’il utilise ce terme, « l’égalité des chances ». On le sait bien (si on ne le savait pas avant, on nous le redémontre tous les jours), invoquer ce terme veut finalement dire soumettre l’égalité à une logique (néo)libérale : on distribue (apparemment) « équitablement » la possibilité d’entrer dans la compétition, mais la compétition elle-même, avec ses gagnant·e·s et ses perdant·e·s, n’est jamais remise en cause. C’est justement ce qu’Illich critiquait : l’égalité d’accès à des outils non conviviaux ne change rien à leur fonction aliénante.

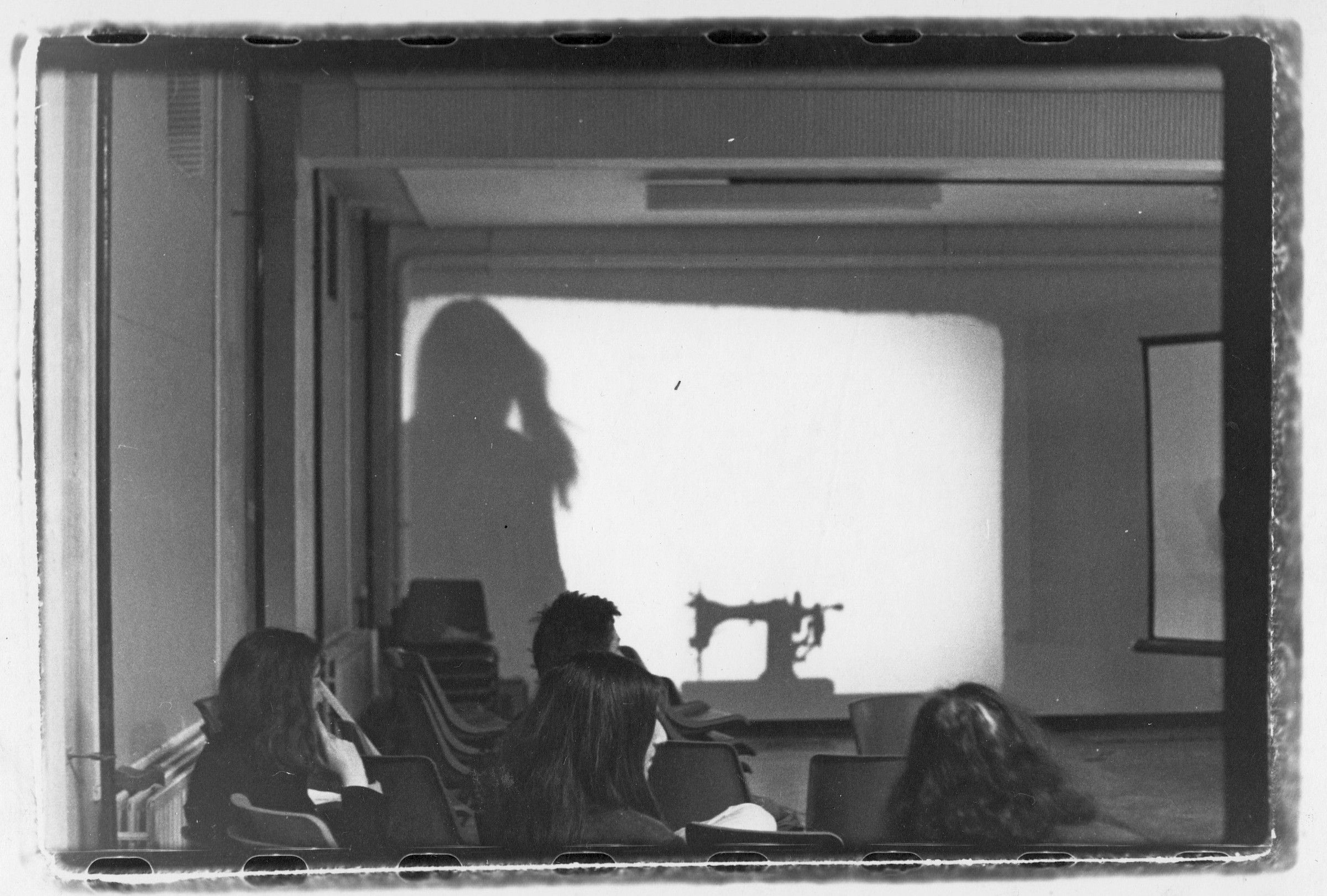

Parlons donc de convivialité plutôt que d’égalité des chances. Car les cinémas expérimentaux peuvent ne pas simplement chercher à concourir avec de meilleures cartes : ils affirment aussi la possibilité de ne pas entrer dans le jeu tout court. Penser les cinémas différents et expérimentaux comme outils conviviaux au niveau de leur création et de leur diffusion, ça veut ainsi dire la mise à disposition d’outils à échelle humaine, utilisables sans dépendance, ouverts à l’invention de chacun·e. « L’égalité des chances » garde les hiérarchies technocratiques en les amadouant ; la convivialité les contourne en affirmant une autonomie technologique et culturelle. C’est cela la promesse des réseaux alternatifs de diffusion, les coopératives, les laboratoires argentiques partagés, etc. Et, par ailleurs, si les salles standards n’en veulent pas de films qui en résultent de ces réseaux conviviaux, les cinéastes expérimentaux en ont tiré par ailleurs une autre possibilité : réinventer l’espace même de la projection. Le cinéma élargi, ne pourrait-on pas justement le voir comme une transformation de la salle en outil convivial – non plus une machine à produire des spectateur·ices passif·ves, mais un espace à constamment se réapproprier ?

Convivialité de l’image

Création et diffusion conviviale des films, alors, oui, mais ne pourrait-on pas aussi dire que les films différents et expérimentaux proposent une pensée conviviale de l’expérience filmique aussi ? On vient de le dire, le cinéma élargi peut être pensé dans ces termes, mais convivialiser notre rapport aux images projetées n’a pas nécessairement besoin de passer par la reconfiguration de l’espace de la salle de cinéma non plus.

On pourrait parler, en fait, d’outils conviviaux de l’expérience visuelle.

Pensons, par exemple, au fait que les films expérimentaux rechignent à imposer des significations univoques. En s’écartant des règles du cinéma classique, ils laissent les spectateur·ices sans guide préétabli. L’œil tranché d’Un chien andalou ? Les bibliothécaires mystérieux dans l’Ange de Bokanowski ? Le visage-miroir de la silhouette encapuchonnée de Meshes of the Afternoon ? Ces figures et ces motifs emblématiques et énigmatiques de l’histoire du cinéma expérimental restent disponibles à une multitude de lectures. Traversés d’ambiguïtés, parfois volontairement contradictoires, ces films refusent le plus souvent une interprétation stable. C’est justement parce qu’ils appellent les spectateur·ices à y participer activement, bien que parfois de façon brusque ou violente. Des images et des films ouverts à des visionnages libres, même si pas nécessairement faciles, mais laissant chacun·e s’approprier le sens : première condition de l’outil convivial selon Illich.

Deuxième condition : l’autonomie de l’usage. Toute une partie du cinéma expérimental s’attelle à la tâche de rendre visible le dispositif – du cinéma, mais aussi du régime dominant des images en mouvement plus largement. Si apprendre à réparer sa voiture permet d’en reprendre la maîtrise, alors comprendre les conditions de possibilités de la machine cinéma peut nous rendre plus autonomes face aux spectacles divers que nous subissons tous les jours. Les cinémas industriels et narratifs cachent leurs mécaniques internes pour produire l’illusion et maintenir la dépendance : les cinéastes matérialistes comme Gidal, Debord, Frampton et Le Grice, les cinéastes du found footage comme Lemaitre, Conner, Child ou Fontaine et beaucoup d’autres nous exposent les rouages de l’image. Pas en nous dictant une leçon d’autonomie, mais en nous la faisant éprouver, mettant le dispositif à nu devant nous, pour que nous en expérimentions directement les processus.

Expérimenter, justement, dans tous les sens du terme : tester, mettre à l’épreuve une matière ou un processus, mais aussi vivre une expérience sensible particulière. Et dans les cinémas expérimentaux, peut-être pourrait-on dire que la coopération ne se limite pas aux collectifs de production et de diffusion : elle se joue aussi dans l’expérience même des images, dans la réciprocité entre ce que le film met à l’épreuve et ce que les spectateurices éprouvent. Plusieurs cinéastes expérimentent le dispositif pour offrir en retour une expérience corporelle et sensorielle. Carolee Schneemann dans Fuses, les cinéastes associé·e·s à « l’école du corps » comme Marti, Klonaris/Thomadaki, Teo Hernandez, Dupuis et autres. D’autres ouvrent des espaces où l’intime se partage, non comme spectacle mais comme terrain d’échange : l’autofilmage ou le journal filmé, chez Mekas, Morder, Hammer, Lehman, Soukaz et Dinçel. La coopération et la réciprocité s’expriment ici comme autant de résistances aux logiques industrielles qui standardisent les représentations, enferment les corps dans des rôles prédéfinis et qui maintiennent le spectateur dans la passivité. Au contraire, ils ouvrent ce dispositif aux corps marginalisés, aux désirs interdits et aux gestes intimes.

Enfin, les cinémas expérimentaux lient individus et environnements en cherchant avant tout à apprendre à voir autrement le monde. Brakhage rêvait d’un œil affranchi des conventions, capable d’accueillir le monde dans son intensité brute ; Benjamin rappelait que la caméra révèle ce que nos habitudes perceptives et socialisées dissimulent. Dans ce sillage, une tradition du cinéma expérimental tente de regarder le monde autrement, des plans longs et fixes de Benning ou Hutton aux visions stroboscopiques de Lowder ou d’Ana Vaz. En ce dernier sens, ces cinémas ont toujours tendu vers la convivialité, en ce qu’ils tentent de mettre l’outil cinéma au service d’une expérience partagée, qui cherche à habiter le monde hors des logiques productivistes et aliénantes.

- Charlie Hewison