« Il est peu de personnes qui ne se soient amusées, à un moment quelconque de leur vie, à remonter le cours de leurs idées et à chercher par quels chemins leur esprit était arrivé à de certaines conclusions. Souvent cette occupation est pleine d’intérêt et celui qui l’essaye pour la première fois est étonné de l’incohérence et de la distance, immense en apparence, entre le point de départ et le point d’arrivée. »

Double assassinat dans la rue Morgue

E.A Poe

(Trad : Charles Baudelaire)

Je vais aborder cette exposition suivant le rythme et les règles de la flânerie, par mimétisme sans doute – ma démarche filmique étant tributaire de la qualité de mes errances – mais aussi, convaincu qu’une exposition est une expérience de la mobilité ; mobilité physique et mnémonique.

Et maintenant, dans cette salle, après en avoir traversé d’autres et vu quelques œuvres, ce sont d’abord des films, absents en ces lieux, qui me viennent à l’esprit.

1.

En 1964, dans son film Bande à part, Jean-Luc Godard proposait une visite accélérée du Louvre ; en 9 minutes et 43 secondes exactement, ses personnages le parcouraient. Des années plus tard, Ange Leccia, dont l’influence godardienne se manifeste en maintes réalisations, filme Laetitia Casta, la nuit, en ce même Louvre (1). Vêtue d’un linge blanc, anti Belphégor ou succube glamour, son visage se superpose à ceux des œuvres immortelles.

Jean-Marie Straub et Danielle Huillet, en 2004, en plans fixes, sinon le panoramique de l’ouverture, visitent eux aussi le Louvre. Ils le rythment de la voix saccadée de Julie Koltaï lisant Cézanne par l’entremise de Joachim Gasquet (2).

En 2002, avec L’Arche Russe, Alexandre Sokourov, filmait un autre musée illustre, l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, qu’il parcourait en un vertigineux plan-séquence d’une heure et demie, balayant trois siècles d’histoire.

Et Brian de Palma, qui dans Pulsion (Dressed To Kill), 1980, faisait du Metropolitan Museum de New York le terrain d’un jeu de cache-cache érotique.

Ces exemples, bien que différents dans leurs formes et leurs enjeux, offrent un aperçu d’intrusions cinématographiques en quelques musées. Je note en passant que ces films contemporains de leur époque lorgnent vers les œuvres classiques (seul Pulsion s’autorise quelques digressions modernes).

Ici, en ces murs, la situation peut paraître inversée. En certaines salles, des réalisations reprennent les codes et les outils de la machine cinéma. Serait-ce alors du cinéma hors les murs ? Pas vraiment. Les réalisations présentées n’ont pas été pensées pour les salles obscures sanctuarisées ; elles sont, en revanche, habitées par l’inconscient cinématographique de leurs auteurs et, attitude très postmoderne, par la mise à nu des mécanismes techniques et narratifs. Elles prolongent par ailleurs la tradition expérimentale du cinéma élargi (expanded cinema), inaugurée dans les années 1920 par des artistes comme Abel Gance et Oskar Fichinger, un cinéma qui sort de la projection classique, se déploie dans l’espace, modifie les codes de monstrations usuelles.

2.

Lors d’une conférence, Hollis Frampton, un des plus essentiels réalisateurs de cinéma dit « expérimental », commençait sa locution par ces mots : « Veuillez éteindre la lumière. Puisqu’on va parler de films, autant le faire dans le noir » (3).

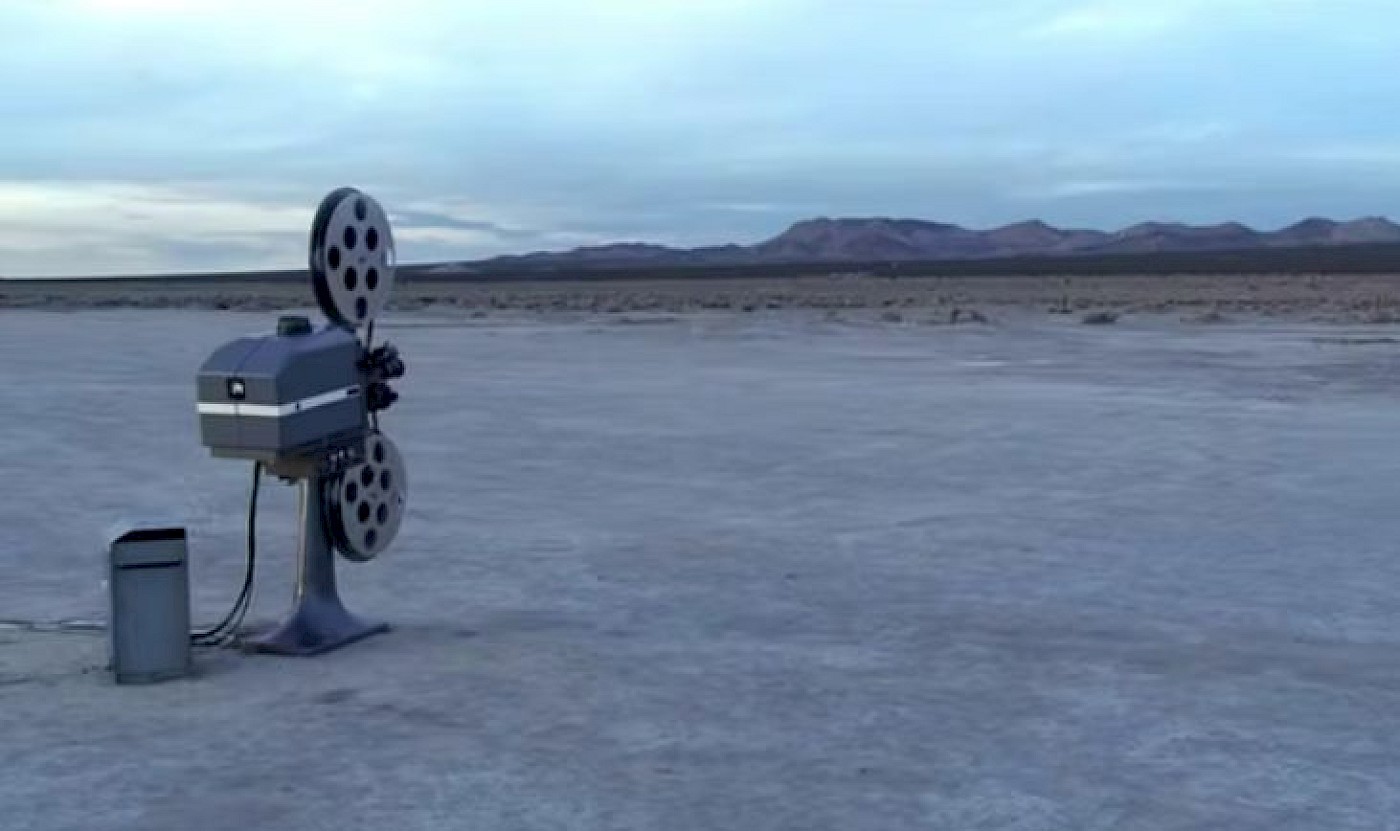

En cette salle, la lumière étant déjà éteinte, nous allons directement pouvoir parler de films, et d’abord de celui-ci, projeté juste derrière moi, dans mon dos, face à vous. Que voit-on ? Un projecteur 35 mm en action, posé en plein désert face à rien. Face à rien ? Face à rien si une image projetée ne s’envisage pas sans un support réceptacle, traditionnellement un écran, c’est-à-dire une surface plane, rectangulaire le plus souvent, de couleur blanche.

Ici, l’écran aboli, la projection fait face à l’immensité, le cône de lumière s’évanouit en plein jour et bientôt dans la pénombre. Reste le dispositif technique : un projecteur sur pied, une pellicule qui défile dans les complexes rouages, une bobine qui se vide, une autre qui se remplit.

Et quelques photons qui s’accrochent aux rares particules de poussière de passage devant l’ampoule éclairée, poussière insuffisante toutefois pour que des motifs extraits de ce film projeté sous nos yeux mais pas devant, puissent être identifiés.

La nuit tombe, bientôt le projecteur disparaîtra dans l’obscurité et ne subsistera qu’une trace lumineuse, dernier clin d’oeil à la lourde machinerie qui la fait naître. « La nuit tombe, les vacances finissent. Il me faut une journée pour faire l’histoire d’une seconde, il me faut une année pour faire l’histoire d’une minute, il me faut une vie pour faire l’histoire d’une heure, il me faut une éternité pour faire l’histoire d’un jour. On peut tout faire, excepté l’histoire de ce que l’on fait », écrivait Charles Péguy dans Clio, repris par Godard dans ses histoire(s) du cinéma. Que fait l’auteur de cette installation vidéographique en occultant sciemment les images d’un film ? Il me semble révéler non pas une absence, mais une béance en laquelle du temps s’engouffre ; car enfin, ce qui se joue dans mon dos depuis le début de ma prise de parole, n’est-ce pas du temps qui passe ? qui s’écoule, avec l’immensité désertique pour sablier ? Or ce film invisible (par ailleurs titre de cette œuvre de Melik Ohanian) existe pourtant. Cette pellicule que l’on aperçoit défiler n’est pas vierge. Que contient-elle ? D’abord une scène, déterminante, où le temps dont dispose chaque participant est compté. De quoi s’agit-il ? D’un temps de parole : de jeunes réfractaires à un régime que l’on imagine de permanente et totale soumission sont questionnés sur la nature de leurs agissements avant d’être placés devant un improbable dilemme : des années de prison ou trois jours à Punishment Park – mission punitive d’une rare violence (dont ils ignorent, à l’instant du choix, l’issue inéluctablement fatale).

Ils sont cette présence sonore qui, du début, s’adjoint à mon discours et le parasite parfois. Qu’entend-on ? Des voix qui toutes s’expriment en américain. Souvent le ton monte, une tension se perçoit, complétée par divers bruits. Ce fond sonore suggère et laisse imaginer le contenu de ces images soufflées dans ce décor immense, théâtre en 1971 du film de Peter Watkins (4), Punishment park, faux documentaire dénonçant brutalement la société américaine des années 70, et remise en question sévère du droit d’expression, film d’ailleurs censuré pour les yeux américains lors de sa sortie. Antonioni avait formulé un constat similaire un an auparavant, en baladant sa caméra dans le désert de la Vallée de la Mort pour fixer l’histoire d’amour de deux rebelles sur les terres asséchées de Zabriskie Point (5).

Les paroles que ces hommes et femmes prononcent – hurlent parfois, tout au long du film, s’inscrivent, phrase après phrase, synchrone à celles audibles, sur un écran vidéo fixé au mur, à la sortie de cette installation. Ces phrases ne suppléent pas l’absence de ceux qui les disent. Elles sont sans regard pour les accompagner, sans lèvres pour les façonner, sans visage, désincarnées. Tandis que la nuit est définitivement tombée sur ce désert et que la projection se poursuit, le film projeté reste invisible. Les voix qui s’expriment en américain continuent de s’entendre, ce qu’elles disent continue de s’inscrire sur l’écran vidéo.

En 1630, un opuscule d’un certain Maître Jacques Roland parut. Son titre : Aglossostomographie. C’est-à-dire la description d’une bouche sans langue, laquelle parle et fait naturellement toutes les autres fonctions (6).

Cette réalisation de Melik Ohanian me parle ainsi, comme une bouche sans langue.

3.

Vous l’aurez noté, depuis que je m’essaie à décrire les caractéristiques de cette œuvre, à une idée, toujours s’en articule une autre. Cette élaboration progressive de ma pensée par la parole m’entraîne vers cet exercice optique, proto cinématographique, commercialisé en 1825 par son créateur, John Ayrton Paris : le thaumatrope, littéralement, roue à miracle. Il s’agit d’un disque sur lequel chaque face est imprimée d’un motif différent. Par une rapide rotation, le motif inscrit à l’avers et celui inscrit au revers semble n’en faire plus qu’un. Imaginez par exemple un oiseau sur une face et une cage sur l’autre. Vous aurez un oiseau en cage sous l’action de la rotation. L’expérience est basée sur la persistance rétinienne, base optique du cinématographe. La rétine fixant environ une quinzaine d’images par seconde, tout défilement d’une vitesse supérieure produira un effet de continuité et donc l’illusion d’un mouvement.

4.

Chez Anthony Mc Call, c’est un bain de matière – une poussière diffuse – qui révèle la teneur physique d’une projection. Dans ses « films », la réception du motif projeté sur une surface plane n’est que la dernière étape d’un processus qu’il avait préalablement matérialisé en un objet tridimensionnel. Il sculpte avec de la lumière sur des particules qui la fixe.

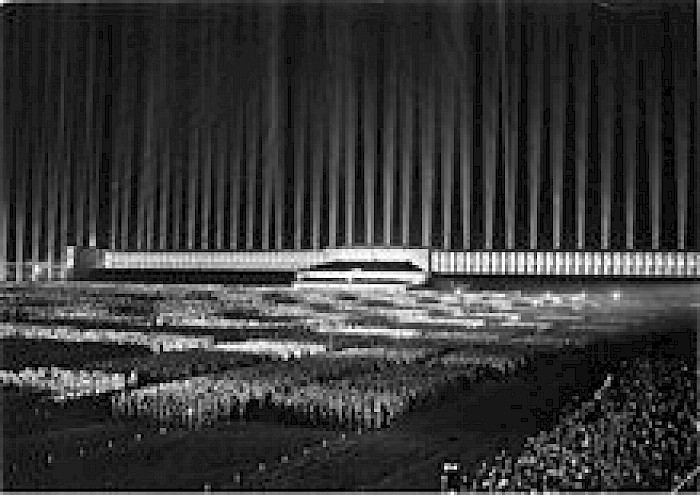

En 1935, pour le congrès de Nuremberg, Albert Speer, architecte en chef d’Hitler, utilisait 150 projecteurs de DCA dont les faisceaux étaient dirigés vers le ciel pour former dans la nuit un rectangle de lumière. Il écrivait : « … J’éprouve maintenant une curieuse impression à l’idée que la création architecturale la plus réussie de ma vie a été une fantasmagorie, un mirage irréel » (7). Un an plus tard, en clôture des Jeux Olympiques de Berlin, il produira une expérience similaire.

Pourquoi l’image de ces érections babéliennes, éphémères et totalitaires, me vient-elle à l’esprit ? Ma pensée vagabonde. Je me remémorais les « films » d’Anthony Mc Call et le mot cinéma me parut faire problème. Je pensais alors, en contre exemple, à la définition d’Andréi Tarkovski « Quel est alors l’essentiel du travail d’un réalisateur ? De sculpter dans le temps. Tout comme un sculpteur, en effet, s’empare d’un bloc de marbre et, conscient de sa forme à venir, en extrait tout ce qui ne lui appartiendra pas, de même le cinéaste s’empare d’un « bloc de temps », d’une masse énorme de faits de l’existence, en élimine tout ce dont il n’a pas besoin, et ne conserve que ce qui devra se révéler comme les composants de l’image cinématographique ». Sculpter dans le temps me ramène à Melik Ohanian et son Invisible Film, à sa projection qui s’évanouit dans le désert, ce qui m’entraîne à nouveau vers Mc Call et son œuvre, Doubling Back en particulier. Là, point d’évanouissement, mais une fixation, éphémère, du faisceau. C’est à cet instant que le rectangle de lumière d’Albert Speer m’est apparu. Et comme il y avait déjà eu un oiseau en cage sous l’effet d’une rotation, ces 150 colonnes de lumière érigées vers le ciel ressemblent aux barreaux d’une immense cellule.

Fabrice Lauterjung