Lorsque le cinéma prend vie et qu’il se révèle sous une identité différente à chacune de ses projections, les notions d’achèvement d’un film sont bien floues. L’édition DVD semble fixer le film sur un support. Qu’en est-il vraiment ? Pour répondre à ces questions, Carole Arcega, cinéaste plasti- cienne, et Silke Schmickl, cofondatrice de Lowave qui a sorti BlackLight de Carole Arcega, chacune de leur côté, témoignent de leur propre expérience.

Comment allies-tu la notion de film fini à ton travail, qui comporte des performances ?

Avant les performances, il y a les films que je considère davantage comme finis, qui sont mes films plastiques, en 16mm. On peut dire qu’il s’agit de montages finis, même s’il peut y en avoir d’autres. C’est avec Macula que j’ai commencé à imaginer une notion du film non-fini. Avec Sébastien Cros nous avons développé une exposition photographique à partir de chutes du film. Cela s’appelait “excroissance”, comme si des images tombées du film pouvaient faire une espèce de greffe sous la forme d’un autre support : photographies, bandes sonores, textes… C’était déjà une expansion du film. Il y a aussi 20 minutes de rushes qui peut-être un jour feront un autre film : la porte est ouverte à de nouvelles possibilités.

Et puis il y a effectivement la notion de performance. Nous avons joué Macula en intervention directe pendant la projection. Ensuite, il y a eu tout le travail de performance autour de Nocte, Tabula rasa, qui constituent la trilogie Camera obscura.

L’idée d’une trilogie part-elle d’un projet préétabli où le troisième volet clôt le travail ?

Non. On a commencé avec Nocte qui était un projet à part entière. Les images de Tabula sont issues de Nocte. Ici, c’était donc Nocte qui n’était pas fini et se poursuivait avec une deuxième performance. À chaque fois, il y a un autre type de variation plastique qui donne une autre dimension au film, une autre ouverture, une autre vision. À partir d’une même thématique et d’un même matériau, finalement on peut adopter différents points de vue, faire différents films. Et une fois réalisée la deuxième partie, nous avions envie d’une troisième pour aller au bout du projet. Faire cette trilogie constituait un équilibre sans jamais clore le travail. En effet, à chaque fois que l’on joue c’est quelque chose de complètement différent, on change le montage des images, le rythme, l’intervention n’est jamais la même.

Cette distinction que tu fais entre films finis et non-finis est une évidence préalable ?

Non, je n’avais pas d’idée de classification mais j’ai toujours été à l’étroit dans le support du film. Venant des arts plastiques, j’ai commencé avec la photographie et j’ai fait du cinéma parce qu’avec la photographie je n’arrivais pas à exprimer ce qui se passait dans l’entre-image et pour moi cet espace est très important. Maintenant le film m’empêche de dire d’autres choses, notamment sur le rapport du corps à l’image.

Ces films finis sont quelque part mon travail d’apprentissage sur le rythme, la manière de faire un montage sur un support dans un temps donné. La question est de savoir trouver un rythme, une harmonie en mettant en scène des images avec du son et de créer un univers à partir de cela. En sachant qu’il n’y a pas de scénario mais que l’histoire repose essentiellement sur le rythme : de la matière, de la couleur, de la lumière, de la texture, du rapport au corps, le mien et celui du spectateur.

Pendant les performances, le rythme se joue en direct et le film résulte d’un subtil mélange entre le montage initial et l’énergie de la salle au moment de la projection. Le choix de la chute du film, de son moment, est très important. Il faut saisir l’instant de tension juste, de lui dépendra l’état final du spectateur, sa réception du film en tant qu’expérience vécue. Cette fin change à chaque projection.

On entre ainsi dans l’art vivant…

Complètement. Et c’est d’ailleurs le projet initial de Labelombres : promouvoir un cinéma comme art vivant en digne héritier de la lanterne magique. Le film se déroule en présence du spectateur : plutôt que de lui faire oublier son corps et son état de regardeur, il s’agit de le mettre en face de ce qui se présente pour qu’il se l’accapare ensuite comme une dimension inhérente à l’expérience de cinéma.

Comment en viens-tu à une édition DVD ?

C’est un peu ambigu puisqu’en revendiquant un cinéma comme art vivant, le DVD semblait aller à l’encontre de cela. Mais ce qui nous a motivé c’est que la performance est nécessairement une expérience éphémère et on a beau tout faire pour qu’elle soit vécue par un spectateur, celui-ci n’est pas forcément là ! Le DVD permettait donc de montrer ce travail, d’en préserver les traces et de sensibiliser à ce type d’images. Le DVD a donc été conçu dans l’idée d’un outil nécessaire à la « promotion » de ce cinéma-là.

Les films du programme BlackLight ont aussi été choisis parce qu’ils se prêtaient au format DVD, sans être trahis par le support, bien au contraire.

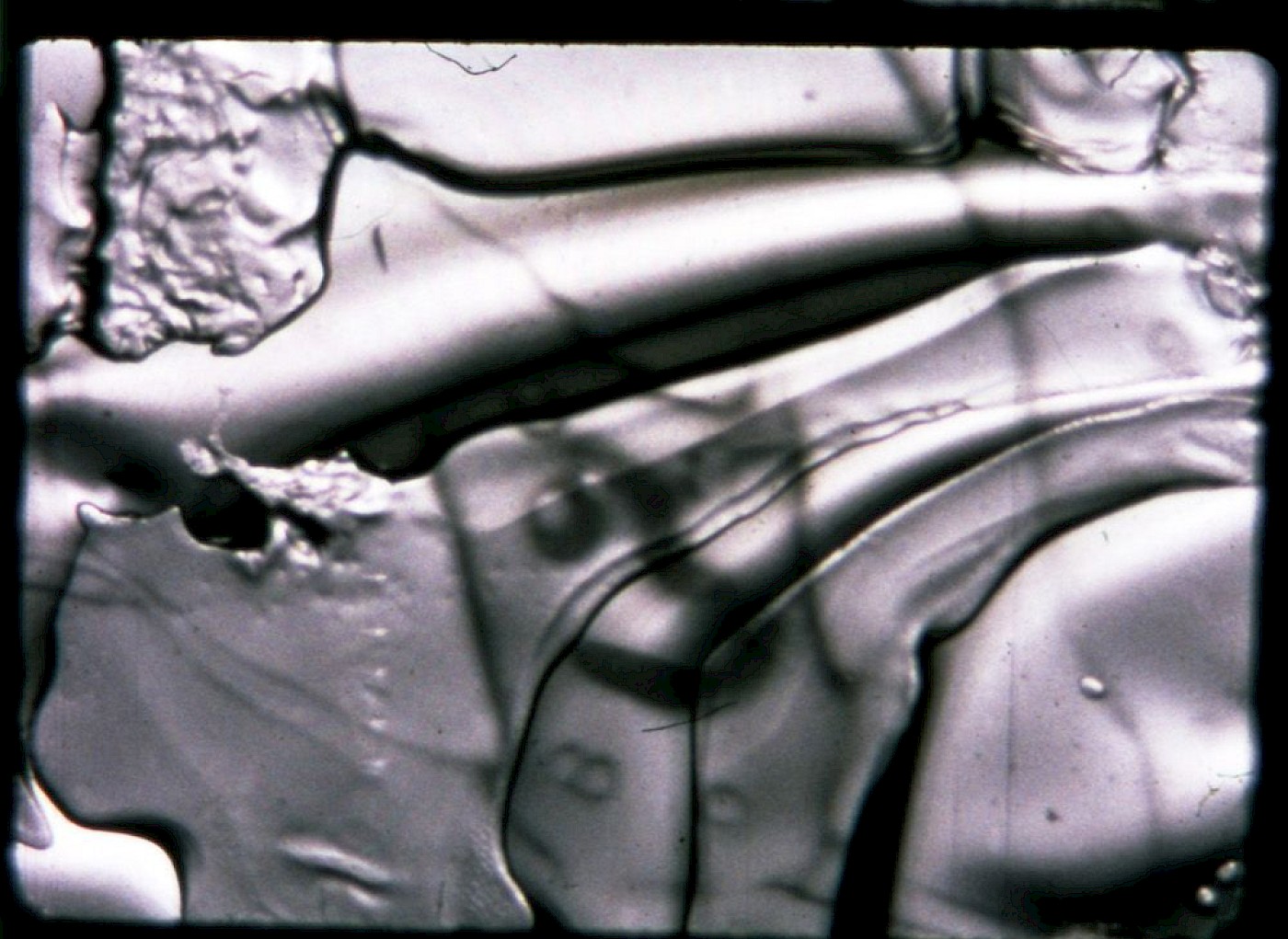

Par exemple, Le Cristallin et Macula ont un univers noir et blanc avec une texture qui peut aller de l’argentique vers quelque chose de plus métallique. La matière de ces films ne se retrouve donc pas dénaturée par un écran télé.

La tendance au métallique, inévitable avec le télécinéma, apporte une autre vision du film, qui va dans le sens de leur histoire. Cela a peut-être clôt un chapitre au sens où ça a fixé des expériences passées. Notre travail à tous a évolué. Aujourd’hui, je ne ferais plus un film comme Macula. Le DVD a permis de poser des choses pour passer à la suite.

Comment avez-vous intégré la notion d’art vivant propre au travail du groupe Labelombres dans la conception du DVD ?

Nous nous sommes mis d’accord sur l’idée que le DVD est comme un catalogue d’expo : on s’arrête à un moment donné pour montrer l’état d’un film. Nous avons précisé, dans un livret accompagnant le DVD, qu’il s’agissait d’autre chose que d’une projection live. C’est donc un exemple d’une performance à considérer comme un document que l’on peut voir chez soi.

Pour un film de Dominique Lange qui n’avait pas de son, nous l’avons mis en contact avec des musiciens. Cela arrive donc que l’on crée quelque chose de spécifique pour le DVD, alors que le film peut avoir une autre vie projeté en salles. L’édition DVD n’est pas le destin final d’un film.

Pour Helga Fanderl, très attachée au support argentique, nous avons produit des films qui expliquaient sa manière de projeter et de filmer pour rendre compte de sa démarche liée à la performance.

Pour les DVD réunissant des courts métrages, le choix des films influe sur leur lecture par une confrontation des uns aux autres…

Pour Résistances, on a associé art vidéo, documentaire, performance, animation, etc. Nous avons envie de créer des échos sur des formes plastiques différentes mais dont les thèmes se rencontrent. L’intérêt du DVD est de créer de nouveaux contextes pour les oeuvres. Nous ne voulons pas que le programme soit figé, c’est pourquoi nous organisons des projections où se dégagent d’autres thématiques grâce à une autre programmation. Le DVD ne constitue qu’une étape dans tout ce processus : ce n’est jamais le point final d’un film.

Des cinéastes nous contactent parfois au bout de dix ans de travail pour réaliser une monographie de leur oeuvre. Je considère donc le film comme un constat d’une oeuvre à un moment donné, ouvrant de nouvelles orientations à l’artiste dans lesquelles nous l’accompagnons. Le DVD est un très bon outil de communication pour l’artiste. Ainsi, beaucoup dont les films appartenaient à des galeries, ont remarqué que leurs films n’étaient pas vus, restant dans des tiroirs… Nous aimerions aussi à l’avenir intervenir un peu plus tôt dans la création du film en le produisant.

janvier 2008