Charles Way, cinéaste méconnu qui hissa le voyeurisme à la hauteur d’un art, exploitait-il les femmes en filmant les petites culottes de ces actrices involontaires qu’il suivait dans la rue ? Le débat est ouvert.

On ne sait rien de lui, sauf son nom, peut-être faux, et son érotomanie délirante. C’est seulement après la mort de Charles Way, à la fin des années 1970, qu’on découvrit chez un brocanteur les nombreux films qu’il avait réalisés pendant plusieurs décennies, en 16 mm inversible, pour son seul plaisir. Projetés en 1986 aux Rencontres cinématographiques du Festival d’Avignon, ils avaient, depuis, disparu. Quelques-uns ont été retrouvés pour la seconde fois, toujours chez un brocanteur – mais pas le même. Rassurez-vous, la plupart de ceux qui restent égarés sont de banals petits home moviespornographiques dont l’intérêt se limite à la rafraîchissante candeur de leur amateurisme. Le cinéaste manifestait davantage d’originalité en interrogeant méthodiquement leurs interprètes féminines, amantes de rencontre ou prostituées aguerries, sur leurs pratiques sexuelles. Las ! les enregistrements de ces confidences, qu’il archivait avec soin, semblent, eux aussi, aujourd’hui perdus.

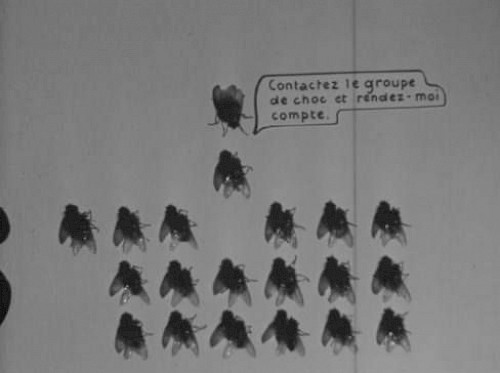

Les bobines récemment réapparues appartiennent à une autre partie de son œuvre, la plus captivante, dont elles constituent de minces mais précieux lambeaux. Il s’agit de séquences muettes tournées en extérieur, à Paris, auxquelles il avait donné le titre général de La Rue vue par mon chien (ou, simplement, Vu par mon chien). Notre hurluberlu arpente chaussées, trottoirs et escaliers de métro en filmant les passantes, sans doute en caméra cachée, avec une fixette marquée pour leurs gambettes et leurs popotins. Tout se corse au début des sixties, quand il met au point un extraordinaire appareil de prises de vue : il planque sa caméra dans un étui de saxophone (ou de violon, les – rares – témoignages divergeant sur ce point de détail) et, grâce à un astucieux système de miroirs, peut ainsi filmer sous les jupes des dames, à leur insu. C’est un ballet ininterrompu de cuisses qui chaloupent au rythme de la marche, de jupons qui froufroutent, de porte-jarretelles qui magnifient des bouts de peau nue, de culottes dont la taille, les teintes et les parures varient à l’infini. Mais, renâclerez-vous, des culottes, toujours des culottes, cela doit devenir lassant, à la longue ? Que non ! C’est même fascinant. Ces fanfreluches et ces chairs anonymes, qu’on ne fait souvent qu’entrevoir dans la pénombre, et qu’on devine plus qu’on ne les distingue, ont quelque chose de magique.

En vrai artiste, Charles Way était à la recherche de son Graal : une femme qui, paradoxalement, n’eût enfin PAS de culotte. Le trouva-t-il ? Vous le saurez en venant voir ce ciné-concert.

— Jean-Pierre Bouyxou

Texte préalablement paru dans la revue Siné Mensuel n°31 – Mai 2014