L’artiste américain Paul J. Sharits est né à Denver, Colorado, en 1943. Nouveau-né aux yeux occultés, il a immédiatement été opéré au sein d’une base militaire. Quelle vue lui a-t-on glissé si ce n’est celle fantastiquement augmentée qui l’amènera à devenir, plausible revanchard, l’un des pionniers du cinéma structurel des années 1960-1970. Mélange de pop art, minimalisme, ironie Fluxus (voir son Unrolling Event de 1965 sur le déroulement du papier toilette), performatif ou cinéma élargi, le jeune protégé de Stan Brakhage va devenir celui qui voit, filme, manipule, griffe, découpe, brûle les rubans de pellicule cinéma et touche la nature même du film en tant que médium.

Son parcours est notamment marqué par la confection de flickers. Ces séquences visuelles composées de photogrammes individualisés, de motifs et couleurs variés, éclatent en une partition de clignotements réguliers et rapides. Ray Gun Virus (1966) marque un point de départ : ce « premier film qui fut conçu pour être à la fois un temps lumineux projeté et un objet spatial » déploie 24 couleurs par seconde, un délire stroboscopique vertigineux, en somme. Aucune prise d’hallucinogènes n’est prescrite pour se laisser happer, il faut simplement se reposer sur les mécanismes de notre propre réception visuelle. L’attention assidue du spectateur a sa part cruciale de responsabilité pour que la frénésie opère. Cette folie des flickers, brassée par d’autres bricoleurs fous de la pellicule (Tony Conrad ou Peter Kubelka pour n’en citer que quelques-uns), donne l’occasion au cinéaste de surligner la prégnance, la plasticité et l’impact affectif des couleurs sur les rouages de la perception humaine.

T,O,U,C,H,I,N,G un film expérimental réalisé en 1968, présente un homme (le poète David Franks) sur le point de sectionner sa langue avec une paire de ciseaux, puis ensuite la joue profondément griffée par une main de femme. La tête clignote à toute vitesse du négatif au positif, encerclée d’un arrière-plan aux couleurs pop papillonnantes. Au son, le mot « destroy » (« détruire ») martèle comme la boucle sans fin d’un bug informatique. Les lettres du titre apparaissent tour à tour, ponctuation qui vient compartimenter ces séquences affolées. Les battements de cœur s’accélèrent, s’arrêtent puis reprennent. Son film-diptyque Razor Blades, réalisé entre 1965 et 1968, suit « l’idée d’une lame de rasoir qui coupe des images l’une dans l’autre ». Sur deux écrans distincts, les images (cercles chromatiques qui s’enchevêtrent, un homme et sa brosse à dents, le mot « blades », « lames ») n’ont au départ pas de lien puis en viennent, à forcer de ciller, à se prendre par la main dans une symétrie visuelle et une logique sémantique.

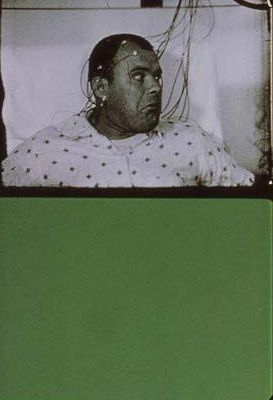

Outre la portée psychotropique de ses cheminements optiques, les films de Sharits soulèvent des remises en question souterraines de la sexualité, la solitude, la souffrance et la crainte de mourir. Epileptic Seizure Comparison (1976) présente deux sujets masculins en pleine crise d’épilepsie (l’une induite par un signal électrique, l’autre lumineux), que le cinéaste superpose à des images et sons surlignant l’état des ondes cérébrales manipulées. Séquences de couleurs, gémissements remaniés, rythmes effrénés absorbent le spectateur dans un somnambulisme enchanté.

Le documentaire de François Miron Paul Sharits, fou ou génie (2015) rassemble assez d’archives inédites et d’entretiens pour former un réseau d’éclairages à la fois didactiques et savants sur la pratique d’un auteur dont la vie se trouve agitée de malheurs et spleens profonds. Telle une dissection de nuances emprisonnées sous PVC, ce film-portrait prend l’allure de fenêtres d’immeubles allumées, à l’image des Frozen Film Frames du cinéaste dans les années 1970, ces bandes de films photogrammes qu’il a gelé entre deux plaques de plexiglas comme autant de partitions de couleurs. Tous les habitants sont présents et collectent ensemble les détails sur un voisin resté discret, qui s’est tristement suicidé en 1993. Paul Sharits laisse échapper au début du documentaire cette confidence à propos de sa pratique : « seul quelqu’un de complètement fou continuerait à faire ça ». (une précédente version de ce texte était parue dans Libération le 17 mai 2017.)

— Jérémy Piette