« Impossible d’aller au cinéma sans me rencontrer. Je m’attends. Ả l’entracte, juste avant le film, je m’attends. Ceux qui sont devant moi me regardent, m’épient, m’attendent. Un nègregroom va apparaître. Le cœur me tourne la tête. »

Peau noire, masques blancs, Frantz Fanon, 1952

La salle de cinéma est un lieu d’abîme. On n’y a peur, on s’y perd, on se noie. Un lieu qui nous aspire. Un lieu où l’on projette, aussi, on plaque sur les images projetées nos propres images intérieures. C’est un lieu où aussi on s’attend, sans jamais se voir, si ce n’est sous la forme d’un corps boursouflé, souffrant, seulement « drôle », figurant, bête, en somme, sous la forme d’un « corps-décor ». C’est l’expérience de Frantz Fanon, à Paris, au cinéma, dans les années 1950, où de voir des corps noirs au cinéma, c’est peut-être ne pas les voir du tout, ou lorsqu’on les voit, ils ne sont que des figures spectrales, des stéréotypes, des corps qu’on exècre, qu’on veut voir au sol, dans la rue, domptables, au cachot, silencieux, « chut ! », « ferme ta bouche », « ils sont bruyants ces gens », « le bruit et l’odeur »…

Un lieu qui peut donc être étouffant, sans air, où oui parfois, on peut dire qu’on ne peut pas respirer dans cette boîte noire, car dehors, il y a des cris, dehors il y a des corps qui ne peuvent pas rentrer, des corps qui rôdent, des corps-spectres qui hantent les Capitales, qui se sont vidés le crâne et le corps pour le Capital, dehors, « sors », « pars », « casse-toi », vomissures, boursouflures, chair à canon, chair de front, chair à exposer, à voir dans les rues et les musées, exposition permanente partout, des corps venus de loin, qui ne reviennent jamais à elleux-mêmes.

L’histoire de ces corps, de ces corps racisés au cinéma, de par la violence, ne peut pas s’écrire sous une forme calme, acceptable et apaisée. L’archivage de ces corps ne peut se faire par des murs, des dates et des mots-clés.

C’est une histoire de la violence, qui s’écrit aussi à travers la peau, par des blessures, des traumatismes, des absences, et lorsqu’elle sort, elle dérange, elle fait bouger la salle de cinéma, elle dépasse l’écran, le déchire, le brûle. Le corps revient à lui, depuis la cendre de ses masques carbonisés, « se baignant, dans l’immensité de l’océan », pour citer le film Coffee Colored Children, présent dans le programme.

Cette édition du Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris, dans ses séances focus, se concentre sur des films réalisés par des cinéastes afrodescendant.e.s, dont les formes troublent les frontières entre fiction, documentaire, animation et expérimental, instituées par une industrie et une pensée capitalisante. Dans ce contexte, le terme même d’expérimental ne sera pas questionné seulement au niveau de la forme, mais aussi au niveau d’un écosystème qui entoure la production d’un film, notamment dans la carte blanche donnée à Léa Morin et Annabelle Aventurin. Pour parler de nos histoires, aussi multiples soient-elles, il y a ce besoin autant dans la forme que dans la manière d’arriver à cette forme, de tout le temps questionner la colonialité qui nous entoure. La race, le genre, le sexe, la classe sont des données non pas théoriques et de surface, mais des données de vie, des données d’expérience de vie qui, sans être considérées ou amenuisées, permettent à une « norme » blanche, masculine et hétérosexuelle de dominer le regard, le « gaze », la pensée, le tout. Dans Coffee Colored Children réalisé par Ngozi Onwurah, montré très rarement en France depuis sa première en Angleterre il y a 34 ans, on voit des enfants frotter profondément et violemment leur peau marron, avec une brosse et un produit en poudre blanc, afin que leur peau devienne blanche. Geste de l’internalisation du racisme dans toute sa violence. Le film se retourne alors, en son milieu, et partant de ces auto-mutilations du corps qui est notre expérience quotidienne de la race, on en sort, on lâche ce produit, on sort de cette baignoire exiguë blanche, on se baigne dans l’océan, et l’on regarde alors nos peaux, leur beauté, leur vigueur, leurs histoires, leur vie.

Le corps est alors comme une archive. Lire et puis, écouter les blessures et scarifications sur ta peau. Y voir leur beauté.

Les films montrés sont donc comme des histoires, toujours ballottées, renvoyées, arrachées, et qui reviennent, vers elles-mêmes, en leur intimité, en la beauté de leurs parcours si multiples, entre l’Angleterre et le Nigéria avec Ngozi Onwurah, depuis la banlieue parisienne avec Mawena Yehoussi, entre la Guadeloupe et Rosny avec Annabelle Aventurin, entre le Canada, les USA et Haïti avec Miryam Charles… et d’autres espaces et temporalités que vous pourrez ressentir dans ces moments partagés sur écran.

Un écran, qu’à un moment on quitte, pour partager, se voir, ensemble, discuter en bas, en haut, entre, et boire, boire encore, s’embrasser et s’empoigner malgré la crise planétaire qui nous attaque. Malgré le froid et les regards.

Frantz Fanon, seul, alors sort du cinéma parisien, le crâne embrumé, il fait froid dans ce pays de merde, il y a de l’air glacé qui passe dans ton pantalon, passe et repasse, jusqu’à frotter ta peau, l’éclaircir, la blanchir, se réveiller sans visage. Il fait froid. Mais bientôt ce froid se transformera. Ça bout à l’intérieur. Il y a un feu. On regarde tous ces français qui sortent de la salle de cinéma, ils rigolent, nous regardent, nous dé-visagent, et notre visage se craquelle, se brise, devient dur, comme du bois, impénétrable, mais il y a du feu, il y a de la beauté derrière ce masque que l’on est forcé de porter, derrière ce sourire que l’on doit plaquer sur notre visage endolori. Le feu va venir, d’une manière ou d’une autre. Bientôt Frantz va fuir tout cela, fuir pour sa survie, va transformer son feu et sa violence, avec souffrance et avec joie, vers une révolte, vers un mouvement.

« (…) Je me sens une âme aussi vaste que le monde, véritablement une âme profonde comme la plus profonde des rivières, ma poitrine a une puissance d’expansion infinie. Je suis don et l’on me conseille l’humilité de l’infirme… Hier, en ouvrant les yeux sur le monde, je vis le ciel de part en part se révulser. Je voulus me lever, mais le silence éviscéré reflua vers moi, ses ailes paralysées. Irresponsable, à cheval, entre le Néant et l’Infini, je me mis à pleurer. »

27th edition

27th edition 26th edition

26th edition 25ème édition

25ème édition 23rd edition

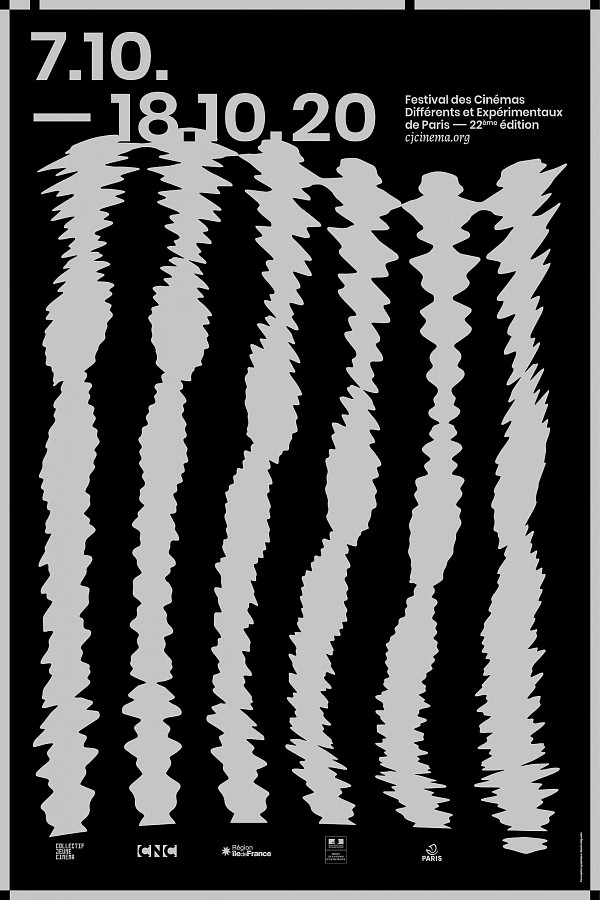

23rd edition 22nd edition

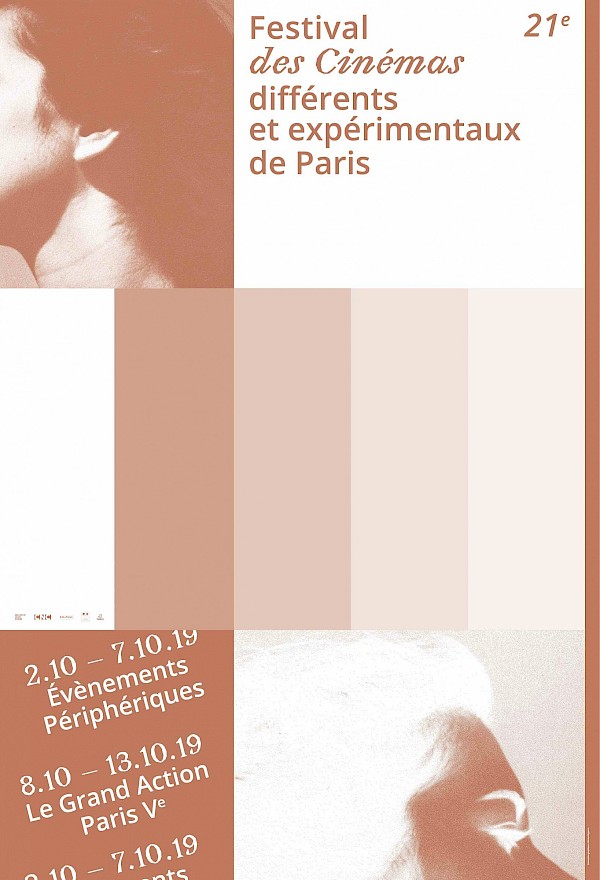

22nd edition 21st edition

21st edition 20th edition

20th edition 19th edition

19th edition 18th edition

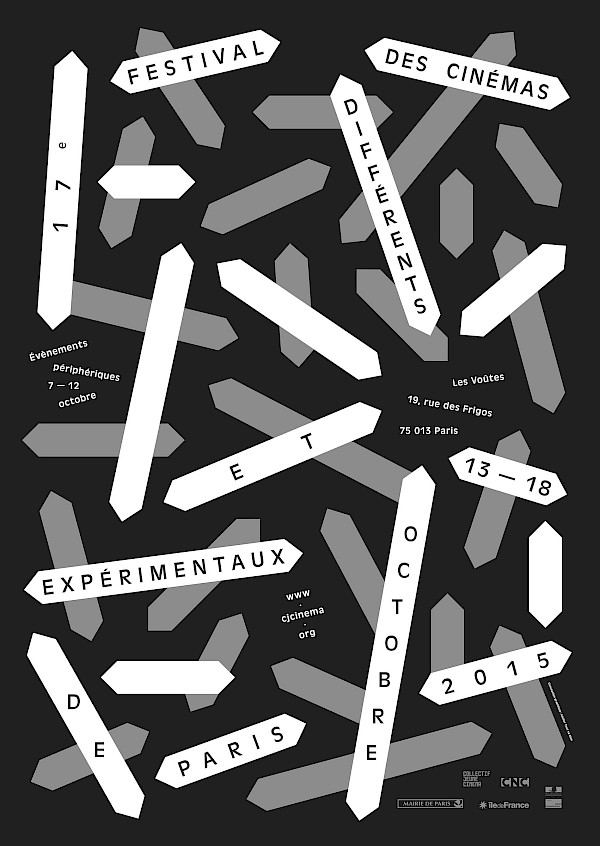

18th edition 17th edition

17th edition