Regardez le ciel. Demandez-vous : le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur ? Et vous verrez comme tout change…

Le Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry

C’est lors de mon travail de maîtrise d’études cinématographiques et audiovisuelles sous la direction de Michèle Lagny à Paris III Censier (Les années 1950 : l’âge d’or des courts métrages français), que j’ai découvert Albert Pierru. Je crus un temps à un chaînon manquant dans l’Histoire du cinéma. Les histoires du cinéma expérimental et d’animation mentionnaient en bonnes places Norman McLaren et Len Lye, mais qui pouvait être ce français qui avait réalisé lui aussi des films sans caméra ? J’ai plongé dans l’inconnu et suis tombée en admiration face à Soir de fête et Surprise Boogie. Deux films en cinémascope, magnifiques, formellement inventifs et totalement explosifs. Où l’unité–image n’est plus le photogramme, mais plutôt le temps de la trace. Le parcours du trait, de la couche de couleurs, des motifs et des figures, l’unité d’enregistrement du processus d’animation de dessin direct sur pellicule. Un débordement de cadres, hors du commun. Un mémoire de DEA et un article dans Jeune Pure et dure, une Histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France sous la direction de Nicole Brenez et Christian Lebrat, ont suivi. Albert Pierru apparaît enfin dans les index du 2.0. Mais c’est surtout quand la famille d’Albert Pierru, Alain son fils et Alexandre son petit-fils, sont entrés dans la partie, que le coffre au trésor s’est véritablement ouvert. Les films ont refait surface et en 2013, une séance à la Cinémathèque française regroupait une grande partie de sa filmographie restaurée, des films d’animation aux films de fiction et de documentaire. Tous des courts métrages, format qui a longtemps laissé Albert Pierru loin des histoires officielles du cinéma, comme beaucoup de court-métragistes de son époque. En 2015, les films peints en 16mm, dont Tiger Rag, que je croyais perdus lors des mes travaux universitaires, sont réapparus et la Cinémathèque Française les a fait restaurer.

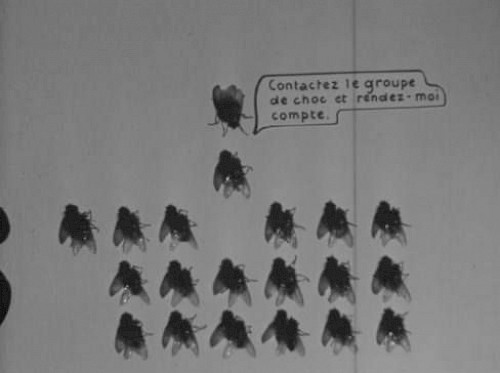

Avec Rosa Canina (le rosier des chiens, les fruits de l’églantier, familièrement le poil à gratter), j’avais envie de composer une séance autour d’Albert Pierru et de sa pratique cinématographique de cinéma sans caméra. Une séance souriante et joyeuse au cœur même de la matérialité du cinéma : l’émulsion et la transparence du support, les photogrammes, les perforations, l’oscillation entre chaque image et la prédominance du mouvement. Une séance où ça gigote d’un cinéaste à l’autre, en écho ou en rupture, au rythme de la musique ou des couleurs. Une expérience sensorielle, un chaos de la persistance rétinienne prompte aux métamorphoses.

Dans les ateliers de dessin et de grattage sur pellicule proposés aux enfants, ou apprentis cinéastes, l’émerveillement persiste à voir une simple ligne, points et taches de couleurs, que l’on a fait de ses propres mains, s’animer sur l’écran et créer à moindre coups un monde abstrait tout aussi fantastique que wOw, codage et algorithmes numériques des jeux vidéos. Un monde toutefois beaucoup plus sensuel et figuratif lorsqu’on a beaucoup de patience, avec loupe, encre de Chine, pointes, plumes et peinture.

La séance Rosa Canina présente les grands maîtres du cinéma sans caméra (sans être exhaustive), qu’Albert Pierru découvre dans les années 1950, lorsqu’il projette dans son ciné-club de Boulogne-sur-Mer Stars and stripes (1940) de Norman McLaren. Le même canadien d’adoption qui selon la légende découvre Oskar Fischinger au ciné-club qu’il fonde dans son école des Beaux-Arts de Glasgow et qui tombe en admiration devant Color Box (1937) de Len Lye1. Le cinéma est une histoire d’admirations et d’affinités.

Les coopératives de cinéastes prendront le relais des ciné-clubs dans les années 1970 pour la diffusion des films expérimentaux. L’Anthology Film Archives créée par Jonas Mekas, Jerome Hill, P. Adams Sitney, Peter Kubelka, et Stan Brakhage, en est le modèle original y compris pour le Collectif Jeune Cinéma quand Marcel Mazé découvre à son tour Notes on the Circus (1966) de Jonas Mekas.

Une grande partie de l’œuvre féconde de Stan Brakhage est constituée de films peints. Un maestro en la matière, où le chant des couleurs suffit au moindre son. Du cinéma sans caméra poétique et physiologique, où ici il est encore question d’animaux avec The Lion and the Zebra Make God’s Raw Jewels. Une vision amusée au titre : Alex et Marty de Madagascar2 se retrouvent broyés dans un documentaire animalier des plus sauvages. Réduits à leurs chairs crues, rouges et brunes, ils en perdent la parole. Un soupçon d’irrévérence que je poursuis avec Negative man de Cathy Joritz, dans l’impulsion salvatrice du graffiti.

Enfin, en préparant cette séance, j’ai cherché dans les archives et les catalogues des coopératives et des festivals pour découvrir Bäbel Neubaeur, artiste autrichienne, vivant en Allemagne, qui réalise des films expérimentaux et des films d’animation depuis les années 1980. Ses trois films, Algorithmen, Holiday et Moonlight appartiennent à sa série des années 1990 « Colours & Minutes ». Des œuvres principalement abstraites, qu’elle peint, tamponne et gratte directement sur pellicule 35mm. Une rétrospective de ses films a été montrée au Festival Puanto y Raya au Musée de la Reine Sofia en Espagne en collaboration de le Goethe Institut de Madrid en 2011. Quelques extraits de ses films sur internet m’ont très vite séduite, les voir projetés en 35 mm avec cette séance Rosa Canina, est un vrai bonheur que j’ai hâte de partager à l’occasion de cette 18e édition du Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris.

— Laurence Rebouillon